今日秋分,三忌、三宜、三秘诀,过好难熬的15天!

发布时间:2025-09-23来源:老子道德经微信公众号作者:妍落点击:151

《春秋繁露》有言:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”

秋分是天地阴阳转换的关键节点,昼夜均分,寒暑交替。

从这一天起,阴气渐长,阳气渐收,万物走向凋零与沉寂。

这段时间既是难熬的关口,也是养生的关键。

今日秋分,牢记这三忌、三宜、三秘诀,才能平稳度过这关键的15天。

三忌

1.忌过劳,防秋乏

华佗有言:“人体欲得劳动,但不当使极耳。”

秋分时节昼夜均而寒暑平,人体阳气渐收,阴气渐长。

此时若过度劳累,易耗伤气血,加重秋乏之症。

秋主收敛,人与天地相应,亦当顺应自然规律,由动渐静,由放渐收。

许多人不顾季节更替,仍坚持高强度劳作或运动。

以为是在锻炼身体,实则是在透支根本。

秋乏不是懒怠,而是身体发出的警示信号。

若忽视此信号,继续强行奔波,会导致冬季藏力不足,来年春天更容易生病。

适当放缓节奏,避免大汗淋漓的活动,才是秋季养生的正理。

工作间隙可闭目养神片刻,散步宜选平缓之地,以微汗为度。

守住精力就是守住健康,慎防过劳就是在为寒冬积蓄能量。

2.忌内耗,防秋郁

《黄帝内经》有言:“秋三月,使志安宁,以缓秋刑。”

古人早已洞察,秋季肃杀之气易使人心志低沉。

你会发现在秋天,自己比往常更易烦躁。

对小事失去耐心,甚至陷入无名的悲观之中。

这种情绪内耗远比体力消耗更伤元气,它会暗中透支你的精神能量,却不易被察觉。

中医认为悲忧伤肺,许多人入秋后反复感冒、旧疾复发。

根源常在于情绪失衡打破了身体防御。

所谓“秋郁”并非矫情,而是身心对气候变化的真实反应。

应当在秋天收拢心神,减少人际纷扰,为内心腾出舒缓空间。

当你感到莫名低落时,不妨适当登高望远,使志安宁。

同时,还可以通过听音乐、阅读书籍等方式来放松心情,缓解压力。

情绪如水,宜疏不宜堵,顺应秋日的宁静,方能守住内心的元气。

3.忌缺水,防秋燥

干燥之气最易伤肺耗津,令人口干舌燥、皮肤干痒,甚则引发咳喘。

秋分后空气中水分锐减,人体若未能及时补充水分,便会打破阴阳平衡。

生活中,许多人认为不渴就不用喝水,这是极大的误区。

待到口渴时身体早已处于缺水状态。

长期缺水会使血液黏稠度升高,加重心脑血管负担。

更会令肠道干涩,引发便秘,毒素堆积成疾。

《寿世保元》有云:“秋月肺金当令,不宜燥而宜润。”

秋日饮水宜温忌冰,小口慢饮方能润透身心。

除了白开水,还可适量食用银耳、梨子、百合等润燥生津之品。

三宜

1.早睡早起,舒展阳气

《黄帝内经》有言:“秋三月,早卧早起,与鸡俱兴。”

秋分时节,昼夜平分,之后黑夜渐长,白昼渐短。

人体阳气也应顺应自然规律,逐渐收敛,潜藏体内。

此时若不早睡,便如同逆水行舟,耗散本应内守的阳气。

早起则能顺应阳气升发的节奏,舒展身体,唤醒脏腑功能。

清晨呼吸新鲜空气,活动筋骨,有助于阳气舒展,为一整天注入活力。

许多人在秋季感到疲惫乏力,正是熬夜消耗阳气的结果。

若能坚持早睡早起,便是抓住了秋季养生的根本。

这不仅是为了应对眼前的秋乏,更是为冬季的健康打下坚实基础。

古人强调“天人相应”,秋分作息调整得好,整个秋冬都会受益。

2.少辛增酸,收敛肺气

孙思邈有言:“肺主秋,肺欲收,急食酸以收之。”

秋分时节,人体肺气当令,而肺主收敛,最忌辛辣发散之物。

而酸味食物则能助肺气收敛,促进津液生成,缓解秋燥带来的口干舌燥。

现代人常因工作压力偏好重口味,殊不知辛辣刺激正在悄悄损伤肺阴。

秋季燥邪当令,若不注意饮食调摄,极易出现干咳、皮肤瘙痒等的症状。

养生就是要顺应天时,当收则收,当藏则藏。

每日饮食中适当增加山楂、葡萄、石榴等酸味食物。

3.轻缓运动,修身养性

古人有云:“动摇则谷气得消,血脉流通,病不得生。”

秋分时节阳气渐收,运动当以缓和为要。

此时最适合进行如太极、散步、八段锦等柔缓运动。

能促进气血流通,锻炼了身体,又避免大汗淋漓,阳气外泄。

秋季运动的核心不在强度而在于持久。

通过缓慢深长的呼吸来滋养肺脏,通过柔和连贯的动作来舒展筋骨。

运动时要注意保暖,尤其要保护好肩颈和背部,避免凉气侵入。

坚持轻缓运动还能改善秋季常见的悲秋情绪,让心境变得平和宁静。

真正的养生不是追求一时的痛快。

在动与静之间找到契合时节的度,才是对身心最深的慈悲。

三秘诀

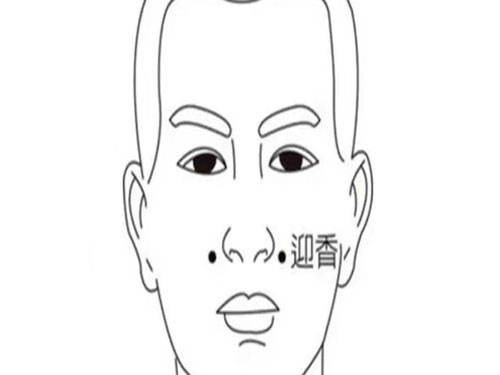

1.揉迎香穴

穴位位置:此穴位于鼻翼外缘中点旁,鼻唇沟中,为手阳明大肠经之要穴。

按摩方法:以食指指腹置于穴位处,适度用力旋转轻揉,每日早晚各一次,每次三至五分钟。

按摩功效:此法尤其适合体质虚弱、易患感冒者,能有效缓解呼吸道不适。

秋季燥气当令,揉按迎香还可促进津液分布,减轻口干舌燥之感。

通过刺激表浅经络,更能调动全身阳气,形成对外邪的防护屏障。

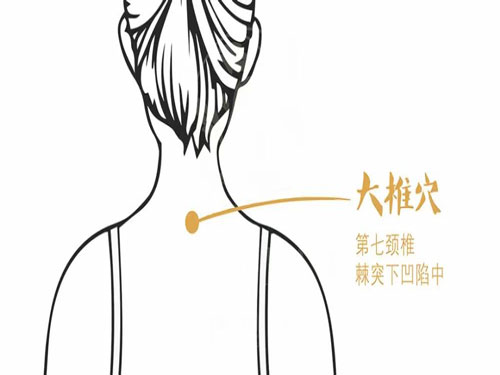

2.擦大椎穴

穴位位置:此穴位于颈部,低头时颈后正中线上最凸起的骨节下方凹陷处便是。

按摩方法:按摩时可用双手掌心搓热后捂在大椎穴上,每次捂热5-10分钟;或者用食指和中指并拢后用力按揉大椎穴,每次按揉3-5分钟。

按摩功效:大椎穴乃是人体诸阳之会,是全身阳气汇聚和升发的关键点。

坚持刺激大椎穴,能温通阳气,显著改善手脚冰凉、畏风怕冷的虚寒状况。

其次,它能放松僵硬的肩颈肌肉,对长期伏案带来的疲劳有很好的舒缓效果。

3.点按中府穴

穴位位置:此穴位于胸前壁外上方,与锁骨下窝相距一横指。

按摩方法:用拇指指腹置于穴位处,先顺时针轻揉三十次,再逆时针三十次,最后垂直向下点按十次,每日早晚各一遍。

按摩功效:中府穴的核心功效在于宣肺理气、健脾祛湿。

肺气充沛则呼吸顺畅、卫表坚固,能有效抵御凉燥邪气的侵袭。

同时该穴亦能健脾化痰,改善秋季脾胃虚弱所致的湿困问题。

古人有诗云:“二气莫交争,秋分雨处行。”

天地四时,自有其运行的规律与节奏。

秋分作为阴阳转换的关键节点,提醒着我们回归自身,关注健康。

所有的忌、宜与秘诀,归根结底是顺应自然之道。

求得身心与外界环境的和谐统一。

在季节的轮转中,学会内守与平衡,是对自己最深切的慈悲。

下一篇:想变瘦控油比控糖更紧迫

以上内容来自网络,如有不妥请告知,我们将尽快删除相关内容