今日立秋,不懂规矩要吃亏,全家一定要这样做,为家人收藏!

发布时间:2025-08-07来源:老子道德经微信公众号作者:妍落点击:4223

《管子》有言:“秋者,阴气始下,故万物收。”

今天开始,自然界由生长转为收藏,阳气渐收,万物休憩。

季节发生了变化,饮食习惯,养生保健也要开始慢慢过渡,为寒冷的秋冬打下坚实的基础。

养生不是小事,它关乎全家老小未来半年的安康。

今日立秋,这份为全家健康保驾护航的规矩,请您务必收好,照着做,不吃亏。

图片

立秋习俗

1.贴秋膘

《黄帝内经》有云:“春夏养阳,秋冬养阴。”

老祖宗留下“贴秋膘”的规矩,不是让我们胡吃海塞。

夏天消耗大,立秋适度进补,是为秋冬打基础。

可选择一些性味平和,脂肪量较少的肉类来食用。

也可以搭配乳制品与豆制品,效果更佳。

贴膘要讲分寸,补过了,淤在身体里就是痰湿,就是负担,反而招病。

2.啃秋

“啃秋”啃的是西瓜、香瓜,啃走的是夏天积在身体里的最后那点火气和湿气。

这口瓜不啃,暑热没清干净,秋天燥火一上来,里外夹攻,人最容易上火烦躁。

瓜果清凉,正是大自然给秋天准备的“解药”。

顺应时节吃它,比吃降火药安全,比喝凉茶温和。

啃秋,啃掉的是潜伏的病根,换来的是清爽的身心。

莫小看这一口瓜,它咬断的是暑气的纠缠,为迎接平和的金秋扫清障碍。

3.喝立秋水

《遵生八笺》明示:“立秋之日,饮水一盏,可却燥热。”

“喝立秋水”,饮的是寻常水,防的却是秋日头号大敌——燥邪。

立秋一到,天地之气开始转向收敛干燥。

燥邪入侵,轻则咽喉干痒、皮肤紧绷、嘴唇开裂。

重则引发久咳不止、大便干结,甚至诱使旧疾复发。

一杯立秋水,是在提醒五脏六腑:燥季将至,津液需足。

此刻养成的饮水习惯,是秋冬抵御干燥的盾牌。

别等到口渴难耐、咳声连连,才想起身体早已干涸。

立秋养生“四字诀”

1.解暑养胃

立秋虽至,暑湿未消。

您的脾胃经历了一夏冷饮、瓜果的消耗,本就虚弱乏力。

若急着大鱼大肉、膏方厚味,非但不能吸收,反而会加重负担,引发腹胀、腹泻、口苦口腻。

养生名家李东垣强调:“内伤脾胃,百病由生。”

秋季进补的根基,在于先清余暑、化湿浊,给疲惫的脾胃“减负”。

喝点温热的绿豆粥、薏米水,吃些清淡易消化的南瓜、山药,让胃肠缓缓苏醒。

记住,养秋先养胃,胃气通了,进补才有门路。

别让秋天的第一口“补”,成了伤身的源头。

2.防燥润肺

立秋后,空气中的水分悄悄减少。

别等嗓子干痒才着急,那时肺已经受伤了。

现在不开始防燥,等深秋咳嗽气喘找上门,受罪的是自己,花钱买药更心疼。

光喝水不够,要会“润”。

银耳、百合、梨子、蜂蜜,这些生津润肺的好东西,现在就该常备。

特别是抽烟的、有支气管炎的,更要早做打算。

现在滋润肺腑,就是给呼吸道筑起一道防护墙,避免小毛病拖成大问题。

全家老小,防燥就是防病,守好这道“门户”,秋冬少受罪。

3.祛湿滋阴

清代名医叶天士指出:“长夏湿困,秋来燥起,湿燥相兼,调治需细。”

立秋时节,暑湿未退尽,秋燥已抬头,人体易处于“外燥内湿”的复杂状态。

此时养生,既要继续“祛湿”,又要开始“滋阴”,二者不可偏废。

祛湿,可适当食用薏米、赤小豆、茯苓等利湿之品,或借助适度运动微微发汗以宣散湿气。

滋阴,则需选择麦冬、沙参、玉竹、石斛等甘凉濡润之物,或多吃些水生食物如莲藕、荸荠。

湿气缠绵不去,人便感觉困重乏力、食欲不振、大便黏腻。

阴津不足滋养,则心烦失眠、皮肤干燥、五心烦热接踵而至。

忽略任何一面,身体都会失衡,难以焕发生机。

调和湿与燥,是立秋养生的关键平衡术。

4.护腰护颈

立秋后,昼夜温差加大,凉风渐起。

人体阳气开始内收,颈项、腰背、关节等部位最易受风寒侵袭。

“护腰护颈”是此时要诀。

穿衣需注意覆盖后颈和腰腹,避免穿露脐装、低腰裤。

夜间睡觉盖好薄被,尤其护住肩颈和腹部。

颈肩腰背受凉,轻则落枕、僵硬酸痛,重则诱发颈椎病、腰椎病、关节炎。

寒气钻进骨缝容易,想拔出来就难了。

保护好这些关键部位,就是守住阳气内收的通道,避免秋冬未至,筋骨先伤。

5.防“秋老虎”

立秋虽至,但“秋老虎”余威犹存,高温闷热天气仍会不时反扑。

此时,养生重在“防”和“静”。

防暑降温措施仍需适度保持,避免长时间暴晒,出汗过多耗气伤津。

饮食依然要兼顾清热解暑与生津润燥。

更重要的是静养心神,戒急戒躁。

保持心境平和,早睡早起,避免过度思虑和情绪大起大落。

让身体在燥热中寻得一份清凉安宁,才能平稳度过这夏秋之交的“多事之秋”。

立秋食补

1.立秋“四大名补”

山药:

《本草纲目》有云:“山药,益肾气,健脾胃,化痰涎,润皮毛。”

山药性平味甘,最是温和,专补脾肺肾。

脾乃后天之本,气血之源,脾虚了,吃再好也吸收不了,人就没力气,脸色差。

秋燥易伤肺,山药润肺阴,肺气足了,咳嗽气喘就少。

肾气足,腰腿才有力,不怕冷。

莲藕:

俗话说:“荷莲一身宝,秋藕最补人”。

莲藕生于淤泥却洁白清甜,最能清热润燥、健脾开胃。

秋老虎燥热未退,人容易没胃口、心烦。

吃点莲藕,清掉心火胃火,胃口开了,营养才能进来。

银耳:

银耳被誉为“平民燕窝”,滋阴润肺是拿手好戏。

秋燥最伤肺阴,干咳、皮肤紧、喉咙痒,都是信号。

银耳富含胶质,能润肺生津,银耳润进去肺就舒服了,全身津液才足。

肺是娇脏,燥邪最易伤,润肺就是保命。

鸭肉:

鸭肉既能滋阴润燥,又能补虚劳,还不上火。

尤其适合体虚有热、咽干口燥、虚不受补的人。

相比油腻的猪肉、燥热的羊肉,鸭肉更贴合立秋“清补”的时令需求。

炖一锅老鸭汤,滋阴润燥,全家受益。

2.立秋“四大水果”

秋梨:

古人云:“梨,润肺凉心,消痰降火,生者清六腑之热,熟者滋五脏之阴。”

梨清甜多汁,是上天赐予的天然润燥佳品。

生吃梨,能快速扑灭初起的燥火,缓解嗓子干痒、咳嗽。

煮熟吃,则能温和滋养肺阴,适合体虚怕凉的人。

别小看这寻常水果,它能帮肺脏安然度过换季难关。

切记,梨性偏寒凉,脾胃虚寒者不宜贪多,煮熟或搭配温性食材更稳妥。

鲜枣:

鲜枣皮薄肉脆,甘甜中带微酸,正是此时养脾的恩物。

它富含的维生素C远超常见水果,能助力气血生成,让面色不再枯黄。

那丝丝甜味入脾,能唤醒疲弱的消化功能,为秋冬进补打好底子。

老人常觉秋乏无力,孩子食欲不振,每天几颗鲜枣,比昂贵的补品更实在。

葡萄:

经历苦夏消耗,人易感疲惫乏力,情绪也易低落。

葡萄颗颗晶莹,甜中带酸,汁水丰盈。

它富含营养,能快速补充夏季流失的气力,缓解身体的倦怠感。

中医视其为养肝佳品,能助肝气条达,消散积郁的闷气。

肝气顺了,人就不易烦躁郁闷,精神头自然足。

别让秋乏和坏情绪拖垮了身子,肝好人才有神采。

苹果:

俗话说:“一天一苹果,医生远离我。”

苹果脆爽可口,酸甜适中,它富含的果胶和膳食纤维,是肠道的天然“清道夫”。

能有效促进肠道蠕动,排便顺畅无阻。

肠胃通了,腹胀、口臭、面色晦暗等问题随之改善。

立秋开始坚持吃苹果,是给肠道做温和的大扫除。

苹果下肚,肠胃轻松,人才有真正的舒坦。

立秋养生重点——按摩

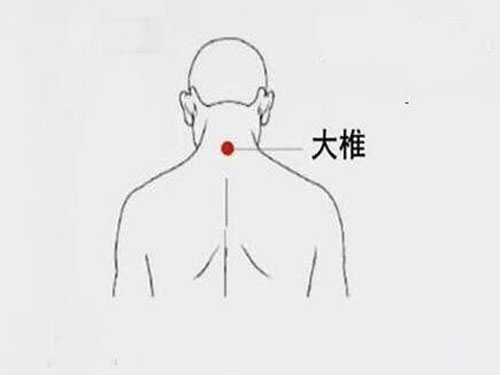

1.驱寒防风:搓大椎

大椎穴,乃诸阳之会,总督一身阳气。

此时不护好此处,等于门户大开,让寒邪直捣脏腑。

中老年阳气本就在衰退,一旦受寒,感冒、咳嗽、关节痛便如影随形,旧疾更易复发。

每天晨起或睡前,双手搓热,上下用力摩擦大椎穴3-5分钟,直至发热发烫。

搓热大椎,就是点燃身体的小火炉,把寒气挡在门外,把阳气牢牢锁在体内。

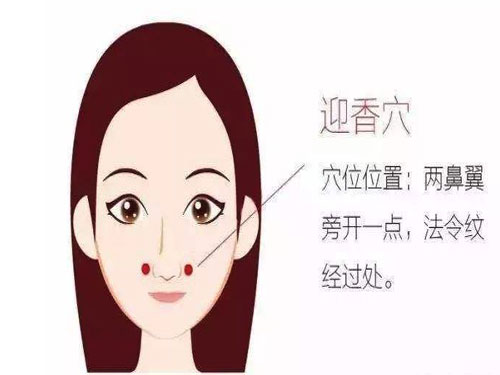

2.润肺防燥:迎香穴

燥邪伤肺,首先会令鼻子干燥、发痒、敏感,甚至影响呼吸畅通。

迎香穴位于鼻翼两侧,是肺经气血在面部的重要出口。

每天手指按压鼻翼两侧迎香穴,顺时针揉按2-3分钟,感觉微微酸胀即可。

此方法能直接疏通鼻窍,激发肺经气血,增强肺功能,从而有效抵御燥邪。

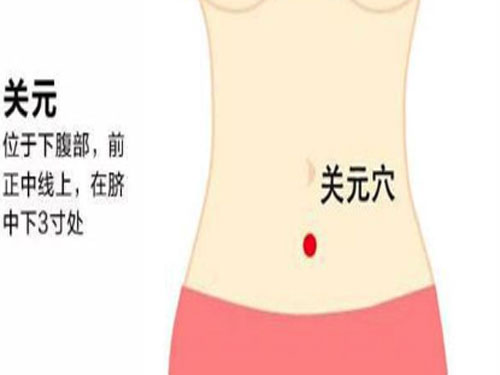

3.和胃理肠:关元穴

关元穴,位于脐下三寸,乃培补元气、温养脾胃的要穴。

立秋转凉,冷风一激,腹痛、腹泻、消化不良会立刻找上门。

脾胃一伤,气血就亏虚,人就没精神,抵抗力直线下降。

温关元,就是给脾胃盖上一层暖被,驱散寒气,让消化之力生生不息。

手掌搓热,覆盖在关元穴上,顺时针缓慢按揉5分钟,温热感透入小腹为佳。

养好脾胃根基,秋冬进补才补得进去,气血足了,百病难侵。

杜甫有诗云:“云天收夏色,木叶动秋声。”

和热烈的夏挥手道别,迎来静美的秋。

禾稻成熟,硕果盈枝,万物经历了夏的生长,在秋日沉淀着一年的收获。

人也当顺天应时,放慢脚步,静下心,好好沉淀自己。

如此,才能守住身体的根本,守住家的温暖,稳稳当当地走向更深的岁月。

点亮“爱心”,把这份凝聚千年智慧的老规矩收藏好、转发给至亲至爱的人。

这个秋天,愿您与家人,都能在顺应天时中,收获身心的安稳与富足。

下一篇:14种消夏食物 和三伏天最搭

以上内容来自网络,如有不妥请告知,我们将尽快删除相关内容